こんにちは、こんばんは、はじめまして。 ぽんころです(._.)

先日基本情報技術者試験に合格しました。

かかった費用は参考書代が2万円ちょっと。試験代が5700円。

買った本たち

買った本たち

「ど文系」「ど計算できない」「ど初学者」の3Dのぽんころでも半年弱で無事に合格したので、そんな文系ちゃんがどんな事をしていたのか感想を書いていこうかなと思います。

誰か一人でも参考にしてくれたらいいな。

ぽんころのデータ

1.普通の会社で働く(開発とかじゃない)

2.情報処理は全く勉強してこなかった(むしろ事務職)

3.計算がまったくできない(ケイサンキアルジャン)

4.普通に男の子がわかる位のPCの仕組みと、PCを分解して自分でパーツを付け替える位のレベル。

目次

5月 まずは情報収集と参考書

そもそも基本情報技術者試験を受けようと思ったのはITパスポート以上を取得していると昇進が早まる為という理由。

昇進の時期になって同期が複数人居たとしたら資格持ちから推薦されていきます。

会社自体は一般社会人の常識としてITパスポートの受験を推奨しています

だから普通はみんな頑張ってITパスポートを取得しようとするんだけど

当然それの上位の基本情報を取ってしまえば同期より筆頭で昇進できるのです。

そういった不純な同期で受験しようと決めネットで調べる。

難しかったらITパスポートにかえればいいし

ネットで調べていくと「誰でも受かる試験」「1か月で合格した」「2週間で合格した」という短期合格のページがたくさんでてきます。「3日で合格した」みたいな記事もありました

・・・んなわけねーから!!!

と普通思わないといけないのにそんな情報を真に受けるぽんころ「え?じゃあ簡単なんじゃん?」 と思ってテキストを買う。

ちなみにぽんころの受験した平成30年秋試験のデータ

申込者 82.347人

受験者 60004人(申込者の72.9%が受験)

合格者 13723人(受験者の22.9%が合格)

という難しい試験です(もしこの時点で合格率を知ってたら申込んでなかったと思う)

一番最初に買ったテキストは初心者にオススメとみんなが言ってる「キタミ式」

・・・ではなく、本屋さんで立ち読みして違うのをかいました。

なんでキタミ式じゃなかったの?

本屋さんで読んだらキタミ式は初心者への分かりやすさはどの参考書より優れるけど、絵がいっぱいだから文字が少なく詳しい説明や情報量は他の参考書より少ない。

最終的には教科書は辞書として使うので、最初から辞書みたいな本を買う事にしました。

※ただHDDって何?ってレベルの本当の「ド初心者」が他の参考書にかいてある説明を理解できるためにキタミ式は先に読んだ方がいいと思う。普通の参考書に書いてある内容を理解する為に勉強開始前にキタミ式を読んで理解しておくほうがストレスなく参考書や過去問に入れると思います

ぽんころが買ったのはこれ↓

ニュースペックテキスト 基本情報技術者 2019年度 (情報処理技術者試験)

なんでこれにしたのかと言うと

先に買った本が意味不明だったから

用語から引ける細かい索引がついていて

本屋にあった基本情報の本の中で一番分厚くて(700P位ある)

オールカラーで図もたくさん載っていて

それぞれの選択問題で午後の問題も少し載っているからです。

欲張りぽんころ。

そして重要なのは、これが一番文字の詰まり方が適切で読みやすかった(ギュウギュウに文字がつまった本は読みにくいというかふぃーりんぐの問題)

覚えるのが必須なのは図 理解してればいい項目は表となっており要点がつかみやすい。

学習マップや論点別学習ガイダンス(最初の方のページにある)が読んでてこれから勉強するぞー!とテンションあがる。

最終的に本で足りない知識はネットで補完することになるのでどの本を買ってもいいけど、自分で本屋さんで確認したほうがいい。合格教本は難しいのでほしかったら最後にかうといいかも(説明がもっと知識のある人向けな印象)

ニュースペックテキストはぽんころが買った時は犬のイラストの表紙だったけど、2019年度版から基本も応用も犬はいなくなったらしい(癒しだったのに)

持ちはこべません(デカイ おもい)

6月 参考書を読みながら午前対策

テキスト一週目

まずはわからなくても教科書を一周読んでどんな試験か概要をつかもうと思い、本を読み始める

予想は出来ていたが、説明すらわからない所はネットで調べつつ進んでいく。

まぁこの時点で理解できてたらそもそも勉強いらんだろ(2週間でで合格したとかはそういう人達)

何言ってるのか理解できないけどとりあえず泣きながら読む(一日1~2時間)

ハードウェアの仕組みとかストラテジ系は頑張ればなんとか言っている意味は理解できた

ちなみにぽんころは一周読むだけなのに2週間もかかりました。

二週目 読みながら午前対策

記憶が薄まる前にもう一度読む。

一度読んだのにもはや記憶がない。

参考書二週目からは、参考書を辞書にしつつ午前対策を平行してやりました。

午前の勉強はどうやってしたの?

午前対策には基本情報技術者試験ドットコムさんのサイトの中の過去問道場を利用させてもらいました。

無料で使えるサイトで、計算問題を出題しないという設定ができるので、スマホだけあれば勉強できます。

教科書+このサイトだけで午前は問題なく通過できます

紙が必要な計算問題は自宅でやるとして、外ではとにかく暗記項目をやりました。

パっとみてわからなければ解説を見て解説から覚える。

午前試験では約半分は同じ問題がでるので理解できなくてもこの問題はこれが答え、で大丈夫。

(疲れるので一日50問まで、とかにしたほうがいいです。ぽんころは一日100問やりましたがおわらなくて毎日泣きながらやりました。)

※そしてガンガンやるとデータ量を結構つかうので注意。

勉強自体は毎日仕事から帰ってきてから1時間位(3時間位やったんだけど、一問やってお菓子をたべて、一問やってスマホいじってとかなので実質1時間位・・・)

土日はどちらかを休んで残った日に5時間位やってました(これも実質は2時間位だと思われる・・・)

週に1~2日は全く勉強しないお休みを作って早く寝る

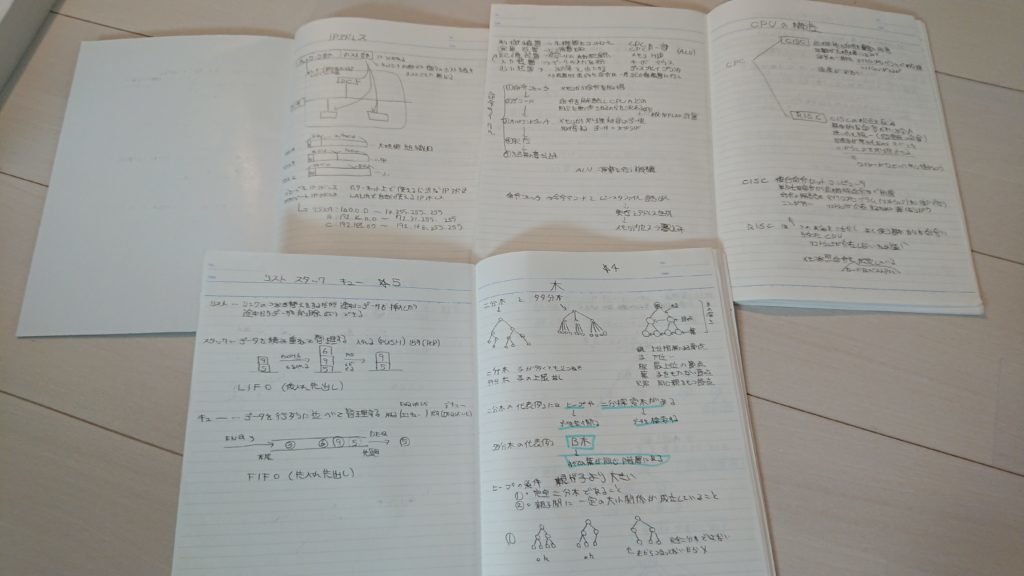

三週目 ノートを作る

2週読み終わり、過去問にかいてある解説もなんとなく理解できるようになってきました。まったく理解できないから捨てる項目も何となく理解

3週目は必要なところをノートにまとめながらやりました(すごい時間かかった)

参考書で赤線がついている場所や注釈をまとめました。

関係ないと思う所は省いて、その用語の説明と参考書で重要とされて線が引いてある言葉をまとめる。

まとめる時のポイントは、スペースを大きめに取りながら書くこと。

他の参考書やネットで調べたことなどを後で書き込めるようにしました。

ちなみにあの教科書一冊がノート3冊に。

キタミ式の様にもう書いてる絵をみるだけで覚えてしまうと自分で考える力は中々つかないと思う。

自分で読みながら書くとやっぱり結構理解が深まった

これ以降は午前の過去問をやるときにノートを見ながらやっていく感じで使いました。

これ書いてて思ったけど、ルーズリーフとバインダーでやればよかったんじゃ・・・・

勉強のコツ

完全にやらなくていい日を週2回は作る。

やりたくないときはやらない

やるときは先に机の上に参考書を置おいておく

ぽんころは参考書を机の上に置いてからユーチューブを見だしたり、結局勉強開始までいつも1時間以上かかります。

勉強って苦しいから始めるのは結構勇気がいるのです。

だからどうしても気分がのらなければおかしを食べたりスマホで遊んだりゲームしたり出かけたりしてやる気がでるのを待つ

・・・それでもやる気が起きなかったらどうするかって?

勉強するのを辞める

散歩をしたり、景色をみたり、昼寝をしたり・・・何もしない。

そのうち急にやりたくなるんだよ(嘘です)

やりたくない時はやらなくていいです。

どうしても、いつまでもやりたくならなかったら、それはあなたの人生に必要な物ではないのです。

結局はそういう事だと思う。

7月 計算問題と午後対策に着手

試験の申し込みが始まりましたが午後の対策をまったくしてない事に気づいて焦る。

6月一カ月で基本的な知識がついたので、引き続き暗記項目は電車と仕事の休憩時間に一日100問やり、家では計算問題の対策と午後対策に着手しました。

買ったのはこれ↓

2019基本情報技術者午後試験対策書 (情報処理技術者試験対策書)

本屋でみた中で一番問題数も多くて解説が読みやすかったから。

この時点で選択する問題は決めていたので、選択しない問題は読まずに切り捨ててます

そして初心者ぽんころはこの本には表計算が載っていない事に購入後に気づき(ぎょえ)表計算の本も買います。

午前の勉強量は減らしませんが、仕事から帰ってきたら1~2問ずつ午後の問題を答えを見ながら理解するようにします。

比重を重くするのは必須の情報セキュリティと選択の表計算。

情報セキュリティは必須解答で表計算は20点なので、毎日必ず一問やるようにする。

午前の知識でどうにかなる項目もあるけど、まず解説を理解するように努めました

8月 アルゴリズムに手を出す

7月一カ月で暗記問題は安定して6~7割を超えるようになってくる。

午後の過去問は情報セキュリティとストラテジ以外は全然意味不明で、表計算の関数の暗記に一生懸命でした。

でもここでなぜかアルゴリズムを捨てないで勉強しようという考えを起こしてしまい

(流れ図をみて無理だと思い最初から捨てる気で一切勉強していなかったが勉強したら理解できちゃうかもと思ってしまった)

うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編] 2019年版 福嶋先生の集中ゼミ

この本がネットでわかりやすいと人気だったので、中身も読まずに買い

8月いっぱいは午前午後の比重を落としてアルゴリズムに取り組みました。

ただ、最初の練習問題ですらその解説にかいてある事が意味不明で勉強自体やりたくなくなる。

アルゴリズムがやりたくなくてだんだんとゲームに逃げるようになる

9月 無限にあると思っていた時間は有限だった

アルゴリズムも午後も全然わからないのに試験が翌月に迫っていることに気づく

午前も計算問題がまったくわからない。

ネットワークが意味不明。

データベースが意味不明

勉強をはじめた頃には試験の前の月なんてもう全てを理解してるんじゃないか?と思っていたのだが、実際は午前の暗記項目がほぼ完ぺきになっただけである。

計算問題はわからないし午後もわからないし、結局アルゴリズムに手を出したら勉強をやる気がなくなったので、アルゴリズムを完全に捨てることにした。

結局一カ月やっても最初の問題すらわかりません。

変数とか、ほんとうに複雑で何度見てもまぎらわらしい。

一カ月位するとある日突然理解できるようになると本に書いてあったが、一カ月やっても全く理解できませんでした

大体アルゴリズム以外も勉強しないといけないんだし時間が足りなすぎる。

8月中旬からサボりがちだった勉強も再開して、午前過去問1日100問。午後対策一日に2問。土日はできるだけやるというペースに戻す。

・・・だがここで以前と違う所に気付く。

今まで朝の通勤30分、お昼にごはんしながら1時間、帰りの電車で30分。計2時間かけて家にヘトヘトになりながら100問が終わる位だったのだが、100問終わってもお昼の休憩がおわってない!!!

そしてアルゴリズムをやったのは時間の無駄だった、失敗した。と思っていましたが、こちらも一つ収穫がありました

表計算のマクロは簡易アルゴリズムなので捨てるつもりでいたのだけど、アルゴリズムの本を読んでいたおかげで本家のアルゴリズムはまったく理解できませんが、表計算のマクロが簡単な問題なら追えるようになりました

アルゴリズムを捨てると決めた後に表計算のマクロを読んだら流れ図が追えて自分でビビるぽんころ。

表計算自体も何も見なくても関数がわかるようになり正答率がガクっと上がる。

やっぱり勉強には無駄などなかったのだ

データベースの理解と計算問題の底上げの為に、初心者向けの計算問題の教科書とSQLの教科書を今更購入

計算問題は理解するのを諦めて、本番で同じ問題がでたら正解できるように解答だけを手を動かし暗記。

10月 決戦の月

データベースはワンパターンであるが思っているのと違うのが正解な事がおおくて、ネットワークは技術的な事がわからなくて計算ができない。

表計算も前半の簡単な部分は大体わかるんだけど、後ろの方の問題が、答えが2つ位に絞れるんだけど絞った所でそれ以上わからない。

通勤時間にスマホで過去問をやり、仕事の休憩時間に過去問をやり、帰りの電車で過去問をする。

そして午前過去問一日100問 1時間を切る!!!

午前はもはや問題の一行目の出だしを見たら反射的に答えの番号を指が押すようになってきたので通勤時間の電車の中30分とお昼20分位で100問終わるようになった。

あいた時間でゆっくりお昼ご飯をたべられるようになりました。

平日も土曜日もお休みをなくして、通勤時間と休憩時間に午前を1日100問。家に帰ったら寝るまで午後問をひたすらやる。

本当に9月末から試験日までは毎日辛くて涙が出そうでカリカリしながら勉強してました。

そして試験日を迎えます

11月 そして勝利の女神は微笑んだ

結果

計算ができない初学者ド文系ちゃん、でも無事合格することができました。

合格証書がまだ届かない(12/7発送ってどっかでみたけどまだ送ってないっぽい)ので実感があまり沸きません。

これから受けようとする人に覚えておいてほしいのは、アルゴリズムを捨てようが計算ができなかろうが文系の「文章を読む力」と「覚えられる力」を使えば合格できない試験ではありません。

午後も選ぶ問題次第で計算問題もほとんど避けられます(ネットワークが計算寄りになるかは運)

アルゴリズムを捨てて基本情報技術者になっていいのかって?

いいんです。

総合的な知識を求めらられるのが基本応用でこれはアルゴリズムの試験ではないのですから。

ただ、配点20点のアルゴリズムを全部捨てるつもりでいくと他の暗記は完璧位まで仕上げないといけません。

ぽんころはラッキーで2問正解したけど、それがなくても合格点の60点は超えてました。

だから捨てても合格できます。

マークシートだからわからない所が全て外れるわけでもないので合格できるかもしれません。

諦めないで受けてみてください!

ぽんころがおうえんします。

次回は各分野をどうやって勉強していたかを書きたいと思います。